Dimanche 6 mai 1923. Monsieur Guin peut être rassuré. Le temps est au beau fixe. Le commissaire central a tenu à diriger en personne le service d'ordre de la cérémonie. Aucune perturbation ne saurait être tolérée. Pas plus venant de la foule dense qui, peu avant dix heures, afflue vers le rond-point du Champ de Mars, que du côté du ciel. Drapeaux, fanions, piquets d'honneur, musiques, canons... Tout est en place. Installés de manière symétrique de part et d'autre du monument comme des bibelots sur une cheminée.

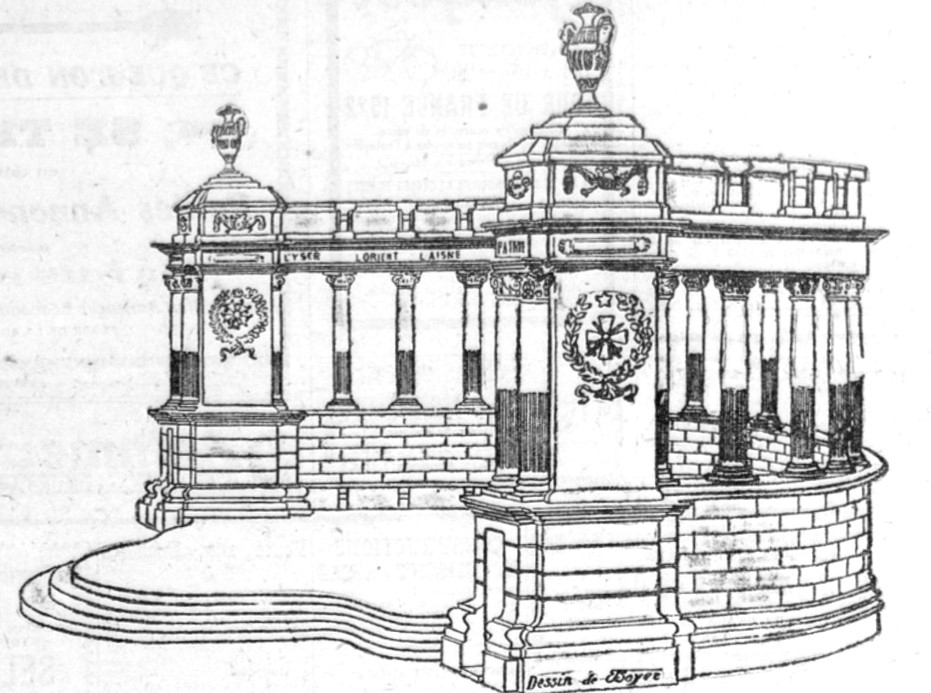

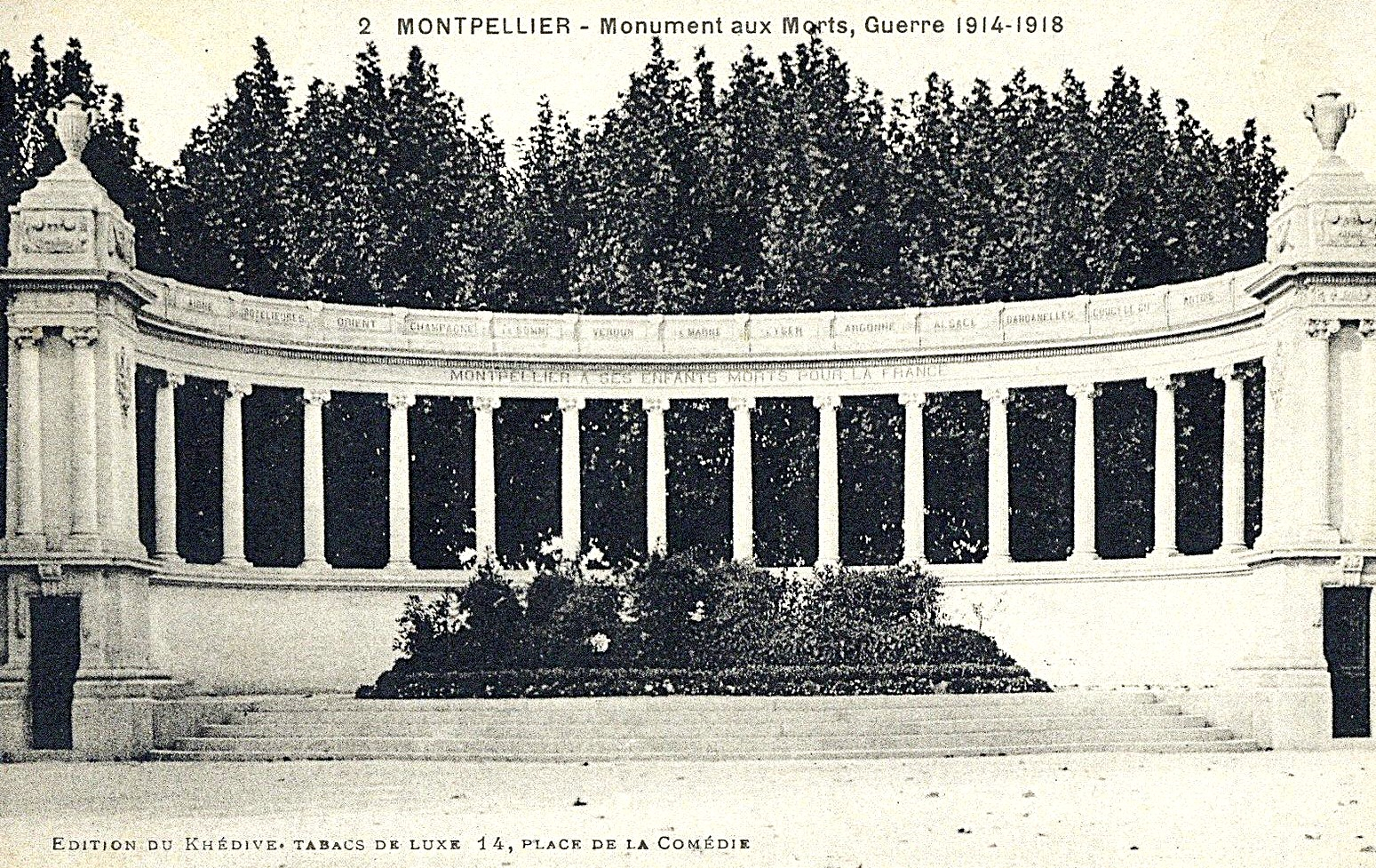

D'un œil exercé et maniaque, le commissaire inspecte chaque détail. À droite, la petite estrade pour les prises de parole, et puis les rangées des tribunes où, selon un code de couleurs, chacun vient prendre place. Cartons jaunes pour les officiels, cartons blancs pour les familles, rouges pour les représentants d'associations... C'est à peine s'il a un regard pour le monument lui-même. Seize colonnes distribuées selon une forme semi-elliptique, avec les noms des batailles célèbres de la Grande Guerre inscrites sur l'attique. Sur la frise, une simple inscription : "Montpellier, à ses enfants morts pour la France".

À dix heures trente précises, La Marseillaise retentit sur l'Esplanade. Elle salue l'apparition du Général Deville. Il représente le maréchal de France, Philippe Pétain, qui s'est excusé. Dans l'assistance, on tend la tête. On veut voir le héros militaire, apparenté par son épouse à la scandaleuse Colette. Installé entre le préfet et le maire Auguste Gibert, il se raidit, impeccable, pour la minute de silence. Avant l'explosion des chœurs de l'École Normale qui entonnent l'Hymne funèbre et triomphal sur les vers de Victor Hugo : "Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau".

Les morts que l'on honore sont pourtant les grands absents de la cérémonie. Leurs corps ne reposent pas en ces lieux, perdus dans une comptabilité morbide qui se poursuit depuis le début de la guerre. À commencer par l'attribution du qualificatif "Mort pour la France", réservé aux civils et aux militaires décédés entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, soit sur le champ de bataille ou à cause de dommages directement imputables au conflit.

Dès 1922, pour mettre sa liste à jour, la municipalité a publié un appel par voie de presse auprès des familles. S'en est suivie une série incalculable de réclamations signalant erreurs et omissions. En 1923, le jour de l'inauguration du monument, le calcul est loin d'être terminé. Dans son discours, le Général Deville évoque vaguement "le long recueil des deux mille noms qui composent le bataillon, désormais sacré, des enfants de Montpellier". Mais dans la crypte aménagée sous le mémorial, en attendant les plaques de marbre, c'est encore un registre que chacun est invité à consulter et à compléter.

La plupart des corps des soldats de 14-18 "Morts pour la France", reposent dans le carré militaire aménagé en 1920 au cimetière Saint-Lazare. Soldats de France, de Belgique ou des colonies ont été rassemblés dans une contre-allée. Huit-cent-vingt stèles blanches, surmontées d'une épée, ordonnées à l'identique et entretenues par l'État et le Souvenir Français. Au centre du dispositif, une croix de pierre, portant la mention "Unis comme au front".

D'autres - trois-cent-quatre-vingt-sept corps - ont été réclamés par leurs proches et inhumés en concession familiale. Aujourd'hui encore, une photo, une épitaphe, une croix de guerre ou une palme, gravées dans la pierre, perpétuent leur souvenir et leur nom. Quatre-vingt-six familles n'auront même pas le réconfort de pouvoir se recueillir sur la tombe d'un fils, un frère, un époux, un fiancé. Leurs corps sont restés au loin, dans ce nord "froid et gris". Enterrés sur place ou jamais identifiés, perdus pour toujours.

"Jeunesse chèrement, mais utilement sacrifiée..." Sur l'esplanade du Champ de Mars, trois coups de canon ont mis un terme aux allocutions. Le Général Deville rejoint la tribune, ayant ainsi légitimé devant les veuves de guerre et les orphelins qui viennent de déposer leurs fleurs et leurs couronnes, le massacre de plus d'un million cinq cent mille Français. L'orchestre joue le "Coupo Santo". Les chapeaux se soulèvent, les fronts s'inclinent. Direction la place de la Comédie, pour le salut des troupes.

UN PEU D'HISTOIRE

Érigé en 1923 au bout de l'Esplanade, le monument aux Morts a rejoint son emplacement actuel en 1993, au moment de la construction du Corum. Créé à l'origine pour honorer la mémoire des soldats de 14-18, il commémore également les victimes du second conflit mondial, de la guerre d'Algérie ou des combats de Tunisie et du Maroc 1952-1962...

Il a été inscrit au titre des monuments historiques le 18 octobre 2018. La dernière phase de travaux, concernant l'espace Comédie-Esplanade, dégageant la perspective sur Antigone, va lui offrir une nouvelle visibilité.