Dès le Moyen Âge, les femmes ont profondément marqué la cité montpelliéraine. Combattantes, érudites, mécènes, créatrices ou pionnières de la médecine, elles ont façonné la réputation intellectuelle et culturelle de la ville. Pourtant, beaucoup d'entre elles sont tombées dans l’oubli. « Ce colloque est un hommage à toutes celles qui, connues ou anonymes, ont contribué à bâtir la ville et à faire rayonner son esprit d’indépendance et de savoir », souligne Michèle Verdelhan, présidente de l’Académie de Montpellier.

Partir à la découverte des femmes

Durant deux journées, les intervenants venus d’horizons variés (historiens, scientifiques, médecins, artistes et universitaires), se succéderont pour mettre en lumière ces figures féminines souvent méconnues. Christine Lazerges, ancienne députée de l’Hérault et professeure émérite de droit pénal à la Sorbonne, ouvrira les travaux avec une conférence sur l’accès difficile des femmes aux libertés et aux droits fondamentaux. Les historiens Daniel Le Blévec et Gérard Dédéyan retraceront le destin des Montpelliéraines du Moyen Âge, notamment Marie de Montpellier et sa mère Eudoxie Comnène, venue de Byzance, dont la mémoire reste souvent dans l’ombre.

Mémoire et engagement

Le colloque rendra hommage aux femmes résistantes de la Seconde Guerre mondiale. Le général Elrick Irastorza évoquera le parcours de vingt-cinq Montpelliéraines qui, dans la clandestinité, ont participé à la lutte contre la barbarie nazie. Une table ronde sera également consacrée à France Quéré, intellectuelle et théologienne protestante, engagée dans les grands débats éthiques du XXᵉ siècle. « C’est une figure que nous tenons à faire mieux connaître », insiste Michèle Verdelhan.

Les voix féminines de la création

Impossible d’évoquer Montpellier sans parler de médecine. Ville universitaire de référence depuis le Moyen Âge, elle a vu émerger, souvent dans l’ombre, des femmes de science et de soin dont l’histoire reste encore à écrire. Sous la présidence d’Isabelle Laffont, première femme doyenne de la faculté de Médecine de Montpellier, une table ronde intitulée Pionnières en médecine : de l’exception à l’évidence réunira des professeurs émérites, aux côtés de jeunes étudiantes.

« L’objectif est de montrer comment les femmes, longtemps exclues des amphithéâtres et des laboratoires, sont devenues des actrices incontournables de la recherche, de la pratique médicale et de la réflexion éthique, précise Michèle Verdelhan. Ainsi, Muriel Guedj, professeure d’histoire des sciences, proposera un regard inédit sur ces montpelliéraines dans l’ombre de la science, celles dont les travaux ou la curiosité intellectuelle n’ont pas toujours trouvé leur place dans les récits officiels ».

La dernière partie du colloque sera consacrée à la création artistique et littéraire, autre domaine où les femmes ont longtemps dû conquérir leur légitimité. Ainsi, Carole Talon-Hugon, philosophe de l’esthétique, reviendra sur leur rôle dans l’histoire des Beaux-Arts à Montpellier.

Où sont les femmes ?

Sur les 31 intervenants du colloque, 20 sont membres de l’Académie de Montpellier. Parmi eux, sept femmes. En trois siècles d’existence, 25 « femmes savantes » ont été admises, par cooptation, dans le cercle très fermé de l’hôtel de Lunas, dont la moitié à partir des années 2000. La première, en 1916, s’appelait Marie Reynès-Monlaur, auteure d’ouvrages très en vogue dans les milieux catholiques du début du XXᵉ siècle. Marguerite Yourcenar, future première femme élue à l’Académie française en 1980, racontera d’ailleurs l’avoir découverte dans la bibliothèque paternelle.

En choisissant Marie Reynès-Monlaur en 1916, l’Académie de Montpellier fit preuve d’un certain avant-gardisme, surtout si l’on se rappelle que, cinq ans plus tôt, l’illustre Académie des sciences de Paris avait refusé la candidature de Marie Curie. « Nous sommes actuellement neuf femmes sur 90 membres. L’Académie, comme la société, progresse sur le chemin de l’égalité », souligne Michèle Verdelhan, deuxième femme à présider l’institution en trois siècles d’histoire. Elle nuance toutefois : « Certains réflexes demeurent. Lorsqu’il s’agit de choisir un nouvel académicien, les noms masculins viennent encore, spontanément, à l’esprit ».

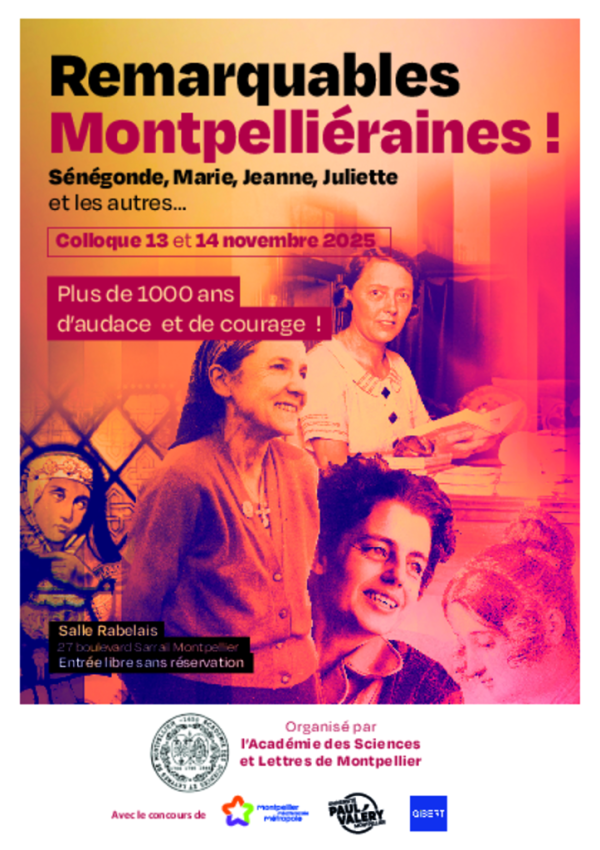

Le colloque se tient au centre Rabelais, 24 boulevard Sarrail, les 13 et 14 novembre, de 9h à 18h30. L’entrée est libre et sans réservation.

Trois siècles de connaissances partagées à Montpellier

Fondée en 1706 sous le nom de Société royale des sciences par lettres patentes de Louis XIV, l’Académie des sciences et lettres de Montpellier est l’une des plus anciennes sociétés savantes de France. Dissoute en 1793 pendant la Révolution, puis rétablie sous diverses formes avant d’être définitivement reconstituée en 1846, elle est reconnue d’utilité publique depuis 1884. Organisée en trois sections (Sciences, Lettres et Médecine), elle œuvre à la promotion du savoir, à la réflexion éthique et scientifique. L'Académie publie ses Actes, organise conférences, colloques et prix scientifiques, et conserve un important patrimoine intellectuel accessible au public. Ses membres sont nommés à vie. Le 17 novembre aura d'ailleurs lieu la réception de Philippe Domy sur le fauteuil XXIII de la Section Médecine. Lors de cette séance à l’Institut botanique (163 rue Broussonnet) ouverte au public à 17h30, il fera l’éloge de son prédécesseur, le Professeur Claude Jaffiol, décédé l'an dernier.